盛唐春游妙句频出

唐代国力强盛,踏青之风遍及朝野。据《唐诗纪事》记载,每年春天,皇帝都会带着后妃、朝臣游梨园,到渭水边游览祭祀。春游这一热门活动,也被百姓所接受,以至于“长安水边多丽人”,张萱的《虢国夫人游春图》便生动地描绘了杨贵妃三姊骑马游春的雍容姿态。

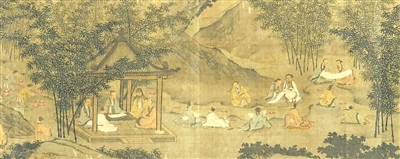

仕女们结伴踏青,解下红裙围坐赏花,形成独特的“探春宴”和“裙幄宴”。据《开元天宝遗事》记载,探春宴在每年“立春”与“雨水”二节气之间举行。此时万物复苏,达官贵人家的女子们相约做伴,由家人用马车载帐幕、餐具、酒器及食品等,到郊外游宴。首先踏青散步游玩,呼吸清新的空气,沐浴和煦的春风,观赏秀丽的山水;然后选择合适的地点,搭起帐幕,摆设酒肴,一面行令品春,一面围绕“春”字进行猜谜、讲故事,作诗联句等娱乐活动,至日暮方归。而“裙幄宴”则是游到适当的时候,她们便选择适当的地方,以草地为席,四面插上竹竿,再将裙子连接起来挂于竹竿,便是临时的饮宴帐幕,女子们在其中设宴,被称为“裙幄宴”。

唐代诗人们自然不会缺席踏青的传统。唐肃宗乾元二年(759年),杜甫避安史之乱来到成都。这一年,他已经48岁,曾在乱世中颠沛流离多年。定居成都草堂之后,他在唐肃宗上元二年(761年)或唐代宗宝应元年(762年)春,于成都浣花溪畔写下《江畔独步寻花》组诗。第一首从恼花写起,写独步寻花的原因;第二首写行至江滨见繁花之多;第三首写某些人家的花,红白耀眼,应接不暇;第四首写遥望少城之花,想象其花之盛与人之乐;第五首写黄师塔前之桃花;第六首写黄四娘家尽是花;第七首总结赏花、爱花、惜花。组诗前四首分别描写恼花、怕春、报春、怜花而流露出悲愁的情怀;后三首显示出赏花时的喜悦之情,蕴含春光难留之意。组诗对自然之美的极致描绘,既是对太平盛世的追忆,也是对生命本身的礼赞。

盛唐文人的踏青活动充满了昂扬的时代精神。王维在《终南别业》中“行到水穷处,坐看云起时”的悠然,李白“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯”的狂放,都展现了那个时代特有的自信与豪迈。诗人们在春日游冶中诗兴大发,给后人留下诸多妙句,如孟郊“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的抱负,崔护“去年今日此门中,人面桃花相映红”的浪漫故事。

白居易在《钱塘湖春行》中“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”的细腻观察,体现了中唐文人对自然的细致体悟。随着安史之乱的爆发,这种盛世情怀逐渐转变为对生命无常的感慨。但即便如此,文人们依然在踏青中寻找精神慰藉,正如韦应物所说:“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣”,在自然的永恒中寻求心灵的寄托。

两宋春游雅俗共赏

宋代文化昌盛、风雅盛行。于宋代文人而言,春天是充满诗意与灵感的珍贵时光,他们纷纷走出书斋,以踏青赏春之举,拥抱烂漫春光,谱写了诸多传诵千古的佳句。

苏轼在嘉祐八年(1063年)正月所作的《和子由踏青》,生动描绘了踏青的热闹场景。诗中“东风陌上惊微尘,游人初乐岁华新。人闲正好路旁饮,麦短未怕游车轮。城中居人厌城郭,喧阗晓出空四邻”,描绘出东风轻拂,田间小路微尘泛起,人们趁着新春的喜悦外出踏青的画面。将春日踏青的欢乐氛围渲染得淋漓尽致,足见当时踏青之风在民间的盛行。

苏轼的一生,宦海沉浮,多次被贬。但无论处于何种境遇,他都能从生活中发现美好,春天更是他灵感的源泉。“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,这是苏轼笔下《惠崇春江晚景》中的名句。在这首题画诗里,他仿佛带着我们走进了一个充满生机的早春世界,从视觉和触觉的角度,将春天的气息生动地呈现在人们眼前。

“春未老,风细柳斜斜。试上超然台上望,半壕春水一城花。烟雨暗千家。”出自苏轼的《望江南》。此时的苏轼,在密州任上。虽仕途不顺,但他登上超然台,放眼望去,春天的气息扑面而来。春风轻柔地吹拂着,柳树的枝条随风摇曳,姿态婀娜。“未老”二字,不仅形容了春天的蓬勃生机,也透露出苏轼对生活的热爱与希望。

杨万里与陆游、尤袤、范成大并称为南宋“中兴四大诗人”。杨万里官至江东转运副使,后辞官归乡,闲居乡里。他的诗以清新自然、明快流畅见长,多描写山水田园风光,抒发对自然的热爱和对生活的感慨,被称为诚斋体,对后世影响深远。在《上己三首其一》中,“正是春光最盛时,桃花枝映李花枝。秋千日暮人归尽,只有春风弄彩旗”,不仅展示了杨万里对自然景物的敏锐捕捉力和高超描绘技巧,更通过寓情于景的手法,表达了他对早春的喜爱及对自然之美的赞叹。同时,也透露出诗人内心的孤寂和对逝去时光的感慨。

宋代文风颇盛,欧阳修在《醉翁亭记》中“野芳虽晚不须嗟”的豁达,范仲淹“春和景明,波澜不惊”的壮丽,都体现了士大夫“不以物喜,不以己悲”的精神境界。李清照的《如梦令》中“常记溪亭日暮,沉醉不知归路”,则以女性特有的细腻笔触,记录了春日游赏的欢快时光。这种雅俗共赏的文化氛围,使踏青成为联结士大夫与市井百姓的桥梁。

古代文人在踏青赏春中完成了从审美体验到哲学思考的升华,他们在桃红柳绿间感悟自然的节律与馈赠,并用高深的文学素养给后代留下传承千年的文化瑰宝。当我们在春日里漫步公园,或是在朋友圈分享“山桃花溪”时,或许可以停下脚步,倾听历史长河中那些穿越千年的屐痕与诗韵。

(据《北京晚报》)