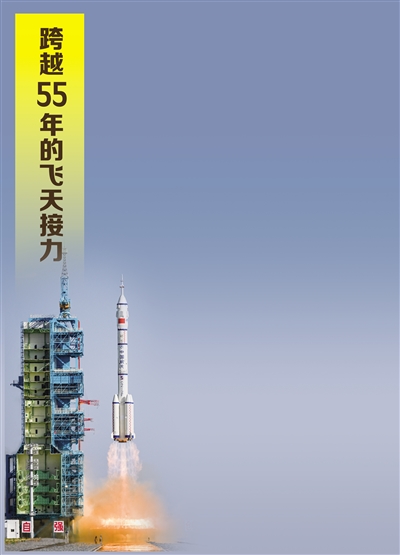

由航天员陈冬、陈中瑞、王杰组成的新“太空出差三人组”奔赴中国空间站,开启他们的太空之旅。

“漫漫飞天路,需要一代代航天人艰苦奋斗、接续奋斗。”出征前,陈冬说,在这个特殊日子里,乘组即将出征太空,将通过精心操作、密切配合,跑好属于我们的“接力棒”。

4月24日,是我国第十个“中国航天日”,也是“东方红一号”发射成功55周年纪念日。

55年来,中国航天,正以一次次交接棒的形式,不断向前推进,奔赴那遥远的星辰大海。

这是一场梦想的接力,一代代中国航天人星夜兼程。

2025年,距离神舟五号载人飞船搭载中国首位飞天航天员杨利伟登上太空,已经过去22年;距离中国载人航天起步、“921工程”立项,已经过去33年;距离中国第一颗人造卫星“东方红一号”点燃中华民族的太空梦想,已经过去55年。

55年来,我们见证了许许多多个航天事业的“第一次”:

第一颗人造卫星,第一艘无人试验飞船,第一次载人航天飞行,第一次开展空间科学主动实验,第一次“太空漫步”,第一次空间交会对接,第一次“太空授课”,第一次“太空会师”……每个“第一次”,都是时间的刻度,圆梦的标尺。

在我们为“太空出差三人组”在轨192天新纪录欢呼的时候,为嫦娥六号带回世界首份月背样品喝彩的时候,为祝融号火星车铆足劲巡视勘察鼓掌的时候,为北斗三号全球卫星导航系统全面建成并开通服务骄傲的时候,我们不要忘记,举世瞩目的航天“奇迹”背后,离不开一代代深耕细耘、接续奋斗的中国航天人。

钱学森,五年归国路,十年两弹成,他坚信“科学没有国界,但科学家有自己的祖国”“外国人能搞的中国人也能搞”;

孙家栋,“7年学飞机,9年造导弹,50年放卫星”,他誓言“国家需要,我就去做”;

沈忠芳,隐姓埋名60余载,他深感“最大的幸福是为国家的国防事业奋斗”;

杨利伟,中国进入太空第一人,神舟五号升空“那难以承受的26秒”,让他“真的以为自己要牺牲了”,他笃定“实现梦想要靠不怕牺牲的奋斗”;

……

是他们,“常思奋不顾身,而殉国家之急”,以“拼出一个新中国”的信心与勇气,以“别人有的我们创造条件也要有”的骨气与志气,将理想信念与祖国的前途命运紧紧相连。

是他们,干惊天动地事,做隐姓埋名人,把智慧和汗水、青春和生命、忠诚与担当定格在广袤辽阔的戈壁荒漠,即使“燃尽生命”,也要“照亮天幕”。

是他们,向着天、追着光,为深爱的航天事业奉献终身,成为“夜空中最亮的星”。

梦想接力燃烧,为中国航天不断续航。

这是青春梦想的闪光。

实现梦想,要多久?内蒙古籍航天员王杰的答案是22年。上中学时,神舟五号发射成功的消息,在这位14岁牧羊少年的心间播下种子。从草原深处走向太空,王杰最深的感悟是:人生要有梦想,当个人梦想与国家发展交会对接,并为之奋斗,每一分努力都熠熠生辉。

这是奋斗精神的传承。

以老带新、经验传承,是我国载人航天任务一直沿用的模式。

曾执行过神舟十一号和神舟十四号两次飞行任务的指令长陈冬指出,要“注重传承,让两位新人能够通过任务尽快成长,也要专注于在狭小密闭的工作环境中保持团队的凝聚力和战斗力”。

“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神感召影响了一代又一代人。

星空浩瀚无比,探索永无止境。如今,空间站已经建成,登月梦正从蓝图走向现实。年轻一代的航天人接过前辈的“接力棒”、踏着前人的足迹接力出征,为探索宇宙奥秘贡献青春力量!

(本报综合报道)