盛夏时节,祖国北疆满目绿染,一座绵延万里的绿色长城正不断延伸和扩展。

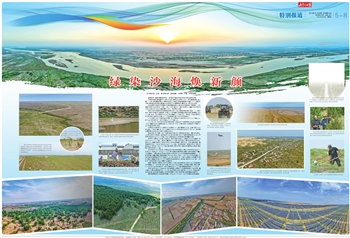

走进巴丹吉林、腾格里两大沙漠交汇处的九棵树治沙区现场,治沙人员忙着铺稻草、压沙障……今年,阿拉善盟将填补沙漠锁边空白区,打通全线贯通的最后断点,届时,1856公里的防沙阻沙带将阻止巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠南侵东移、蔓延汇合,实现“合龙”目标。

在去往鄂尔多斯市达拉特旗光伏领跑者基地的路上,窗外的光伏蓝海始终如影随形。这只是鄂尔多斯“光伏长城”的一小部分。到2030年,绵延400公里、平均宽约5公里的“光伏长城”将以板上发电、板下生态治理的模式,成为一项世界级工程。

驾车行驶于赤峰市翁牛特旗的呼勒线穿沙公路,道路两侧连绵不绝的一个个草方格内,新栽下的苗木泛着绿意。呼勒线从乌丹镇呼日哈嘎查延伸至花音艾勒嘎查,全长15公里,犹如一条丝带穿梭于沙丘之间,覆盖近30万亩沙区。项目自4月启动建设以来,施工团队克服恶劣环境,仅1个月时间便打通了这条“绿洲连接线”。

2025年是“三北”工程攻坚战关键之年,内蒙古计划完成防沙治沙2000万亩以上,防沙治沙和风电光伏一体化工程治沙140万亩以上。

2023年6月,习近平总书记到内蒙古考察,主持召开了加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会,发出打好“三北”工程攻坚战、创造新时代中国防沙治沙新奇迹的伟大号召。

内蒙古土地荒漠化沙化面积约为全国的20%,担负着国家“三北”工程六期沙化土地治理60%的任务量,在“三北”工程防沙治沙三大标志性战役中占了“两个半”,是我国治理荒漠化的主战场、防御沙尘暴的主防线。

使命如炬,初心如磐。“三北”工程攻坚战打响以来,内蒙古坚决扛起这一重大政治责任,上下闻令而动、尽锐出战,自觉当主攻、打头阵,施工期以日均6万亩的速度推进防沙治沙,两年累计完成防沙治沙2904万亩,“三北”工程攻坚战三大标志性战役取得重大成果。

两年来,在黄河“几字弯”攻坚战区,把防风固沙和减少入黄输沙作为攻坚重点,完成防沙治沙1489万亩,入黄泥沙量降到400万吨,有效保护了黄河流域的生态安全。在科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战区,科学布局首都沙源歼灭战、沙源分割包围战、增绿提质护卫战3个战役,完成防沙治沙1065万亩。在河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战区,完成防沙治沙280万亩,推动蒙甘、蒙宁边界沙漠锁边林草带全线贯通,腾格里沙漠边缘后退25公里。

在多年防沙治沙实践中,内蒙古各地不断创新完善治沙模式,积极探索以路治沙、科技治沙、机械治沙、光伏治沙、以工代赈、先建后补等新机制、新模式,激励引导更多力量参与工程建设。内蒙古通过科技创新与机械化应用实现了治沙效率和精准度的显著提升。一方面,积极推广滴灌、微灌、容器苗等高效节水治沙技术,实施15个防沙治沙科技创新重大示范工程项目揭榜挂帅攻关,破解防沙治沙技术瓶颈;另一方面,全面推广应用灌木平茬机、智能沙障铺设机械、无人机飞播等先进适用新技术、新装备,推动防沙治沙由“人海战术”加快向机械化作业、智慧化治理转变。

值得一提的是,内蒙古立足风光资源和“沙戈荒”土地资源优势,将防沙治沙与新能源开发深度融合,以“光伏发电+生态治理+板下经济”的立体模式,实现增绿、增能、增收多赢。2024年,防沙治沙和风电光伏一体化工程完成治沙238万亩、配建新能源装机2727万千瓦。

按照“生态产业化、产业生态化”的发展思路,内蒙古大力发展特色林果、沙生中药材、灌木饲料、沙漠旅游等特色产业。2024年,全区林草产业总产值突破1000亿元。特色林草产业加快发展,生态资源不断增加,农牧民持续增收,实现了由绿变美、由美而富的华丽转变。

增绿就是增优势、护林就是护财富。滚石上山,久久为功,“三北”的绿意还在绵延铺展。