赤峰市巴林左旗是富河文化、契丹辽文化的发祥地,拥有众多文化遗存。哈拉哈达镇三面环山的全胜村,一种延续千年的手工技艺正悄然书写着现代传奇。

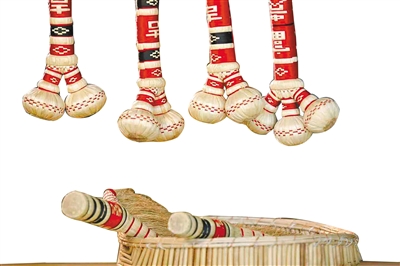

村中胜隆笤帚工艺坊展厅里,上千款笤帚苗制品让人目不暇接。草原笤帚苗手编技艺非物质文化遗产代表性传承人李艳垒一边演示绑扎技艺,一边介绍制作工艺:“一株成熟的笤帚苗,要经过收割、脱粒、去皮、选苗、浸泡、备料、绑扎等工序,方能制作成笤帚、锅刷、按摩捶等清洁工具和工艺品。”

每寸笤帚苗都凝结着时光和30多道工序的匠心。每到夏天,来这里研学旅游的学生络绎不绝,孩子们认真学习笤帚苗手编技艺,感受非遗魅力,可李艳垒觉得还不够,要让老手艺活下去,必须让它在当代生活中找到新坐标。

多年来,巴林左旗笤帚苗种植面积稳定在35万亩,年产7000万斤的体量上。2014年,回乡侍奉母亲的李艳垒发现家乡的笤帚苗被外地客商低价收购,加工后利润翻倍。

“笤帚苗为什么不能在本地加工出售?”带着这个念头,李艳垒拜师学艺,成立了胜隆种养殖合作社。“传统手艺不能‘躺’在功劳簿上。”李艳垒从实践中悟出转型之道。他将彩色绑绳融入手柄,绑出“富贵平安”等吉祥纹样,普通笤帚价格翻了三倍;为攻克工艺品易折断难题,他联合农牧局试种长纤维新品种,研发的“手型痒痒挠”成为爆款,畅销南北。

2017年,“草原笤帚苗手编技艺”被列入内蒙古自治区级非物质文化遗产名录。

伴随乡村研学旅游新业态的兴起,哈拉哈达镇抢抓机遇,打造了赤峰地区首个笤帚苗研学基地,同时结合全胜村“大口落子”戏、山野菜制作等其他非遗技艺和旅游景点,打造研学点、编制研学路线。如今,全胜村已成为开展研学旅游、体验乡村野趣的热门目的地。

2024年,胜隆笤帚工艺坊成为自治区级非遗工坊,李艳垒也被评为“全国乡村工匠名师”。

非遗工坊是依托非遗代表性项目或传统手工艺,开展非遗保护传承、带动当地人群就地就近就业的各类经营主体和生产加工点。目前,全国共建设非遗工坊2500余家,其中1400余家位于脱贫地区,覆盖了450多个脱贫县和85个国家乡村振兴重点帮扶县。

非遗工坊正是李艳垒找到的新坐标。

在团队的不断努力下,李艳垒的非遗工坊目前已开发清洁用具、厨房刷、保健捶等5大类200余款产品,带动全村种植笤帚苗6000余亩,年绑扎笤帚30万把。而哈拉哈达镇也建成笤帚苗标准化加工厂区9处,系统培育专业技工300余人,90%以上常住户参与笤帚苗种植、灌溉、收割、加工、绑扎等环节。

一缕缕承载匠心的笤帚苗,摇身一变成为美化、装点生活的工艺品,更转化为带动群众增收的致富载体。

胜隆笤帚工艺坊渐成规模,村里笤帚苗研学中心也是越办越红火。2023年以来,累计接待研学团队和游客6万余人次,笤帚苗文化展示与工艺实践场景获得研学团体和游客高度评价。

“保护优先、整体性保护,见人见物见生活”是内蒙古非物质文化遗产保护的核心理念。近几年,兼具文化传承与促进就业双重效能的非遗工坊如雨后春笋般涌现,成为全区推动乡村振兴的重要力量。这些非遗工坊扎根乡土,将古老的非遗技艺与现代市场需求相结合,不仅传承和弘扬了中华优秀传统文化,还为当地百姓开辟了增收致富的新路径。

在乌拉特铜银器制作技艺非遗工坊,学员通过化水、铸毛坯、打叶出条、压大形、錾花等10多道工序,制作头饰、手镯、银碗、酒具等饰品和生活器具。在该工坊开设的培训课堂上,老手艺人耐心地传授技艺,毫无保留地将自己的经验分享给学员。

现场教授技艺的手艺人说,我们的非遗工坊打破传统的单一教学模式,采用“生产+培训”“创作+研学实践”的方式,将传统与现代巧妙融合。同时依托乌拉特中旗丰富的银矿、铜矿、戈壁石、玛瑙等资源,结合传统手工技艺,研发了银器饰品镶嵌系列、回纹手镯系列、玛瑙陨石杯系列等非遗文创产品。

在生产线上,匠人精心雕琢着每一件铜银器,他们用双手把冰冷的金属变成一件件精美的艺术品。乌拉特铜银器制作技艺非遗工坊带头人张硕文说:“工坊集设计研发、生产制作、展示展销、非遗传承教学实践、非遗研学于一体,秉承传统工艺与现代科技的融合理念,选用优质材料、优化产品设计、改进制作工艺,提升了产品的品质。工坊年销售额可达185万元。”

从年轻人到返乡创业的村民,越来越多的人在这里掌握了铜银器制作的“密码”。通过参加非遗工坊举办的乌拉特铜银器制作技艺培训班,当地有25人成为家庭作坊主。截至目前,工坊已带动680人就业,让很多村民在家门口实现稳定就业。

据了解,全区目前已创建56个非遗工坊,传统工艺工作站12个、非遗生产性保护示范基地22个、非遗曲艺书场5个,非遗研究基地8个、非遗旅游体验基地19个、非遗特色村镇24个、非遗特色街区11个、非遗传承教育实践基地44个。这些工坊和基地等不仅为传统技艺的传承提供了坚实的平台,也成为乡村振兴的助推器。

从传承到创新,非遗工坊里时时交织着守艺与革新的故事。从聚力脱贫攻坚到助推乡村振兴,非遗工坊已由昔日的“小作坊”发展成为如今的“新工场”,成为各地文旅部门会同相关部门加强非遗保护、促进就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的重要抓手。(图片由受访者提供)