故事的背后,是生活在内蒙古的三代人历时76年的寻找。3月末,崔海治烈士的侄子崔玉岐来到北方新报,讲述自己寻找三叔的故事。如今,仍有48位与崔海治烈士一起迁葬的无名烈士,长眠在烈士陵园中静待亲人。

三叔崔海治

“我出生于巴彦淖尔市,祖籍山西省。80多年前爷爷和父亲、大伯来到内蒙古,从此再也没回去。”崔玉岐告诉记者。1937年春,崔玉岐的爷爷、父亲、大伯“走西口”来到内蒙古(原绥远省),在鄂尔多斯及后套地区谋生。抗日战争爆发后,由于战火阻隔,父子三人便留了下来。而年仅13岁的三叔崔海治和奶奶留在家乡山西省保德县崔家湾苦度年月。

1941年,17岁的崔海治报名参加了八路军,并光荣加入中国共产党。1947年1月,年仅23岁的崔海治在汾孝战役中身负重伤,被转至吕梁地区方山峪口医院(白求恩国际和平医院第七分院)救治无果,壮烈牺牲。

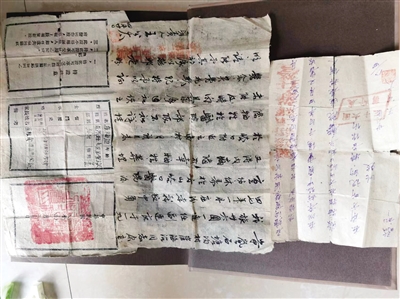

1947年4月,晋绥野战军独立第二旅新兵营负责人王公太给家里写来一封信,告知奶奶,三叔已牺牲,埋葬在方山县峪口镇南村,随后,晋绥边区又给奶奶寄来《死难烈士家属纪念证》。峪口镇相距保德县有几百里路程,奶奶没有办法独自将三叔的遗体运回家乡,这成了她一生遗憾。1950年,奶奶打听到爷爷的准确地址后,搭乘牛车从山西来到内蒙古,与离别13年的家人团聚。

三代寻亲

奶奶在世时,一直珍藏着三叔的烈士证和部队来信。上世纪五十年代爷爷奶奶相继去世,八九十年代父亲和大伯也去世了。2009年,崔海治的烈士证和书信由崔玉岐的母亲传到崔玉岐手里。崔玉岐说,找到三叔的下落,是崔家三代人的心愿。

2019年10月,退休后的崔玉岐来到方山县峪口镇南村,找到村里经常讲解红色故事的任常亮老人。任常亮告诉他,1945年春至1947年秋,南村曾驻扎过白求恩国际和平医院七分院,当时在医院里牺牲的烈士就埋葬在附近。由于无人管理,这片烈士墓逐渐变成了农田。当日,任常亮带着崔玉岐到当年的烈士墓祭扫。

从山西回来后,崔玉岐通过电话和写信等方式,向吕梁市有关部门反映南村烈士墓的现状,引起高度重视。吕梁市退役军人事务局局长刘瑞锋表示,通过查阅史料、走访村民,发现南村一块占地面积约3~4亩的坪垣上,埋葬着多位烈士,崔海治烈士极有可能就在其中。

2023年1月,吕梁市退役军人事务局邀请复旦大学科技考古研究院文少卿课题组,对南村革命烈士墓地进行系统发掘和分子考古鉴定,共发掘整理了49具烈士骸骨,以及铜纽扣、子弹、步枪弹、玉印章等90多件遗物。

刘瑞锋表示,山西省在全省范围内首次建立了以烈士为核心的DNA数据库,同时对疑似亲属进行DNA鉴定,建立亲属数据库,通过比对,让更多烈士亲属寻亲工作有迹可循,让无名烈士变有名。

2023年清明节,49位烈士的遗骸全部迁移至晋绥解放区烈士陵园。

DNA比对成功

2023年9月,崔玉岐与49位烈士中排序为“M19”的烈士DNA比对成功。在晋绥解放区烈士陵园里,第384号碑上刻上了“崔海治烈士之墓”7个大字。9月18日,崔玉岐第三次来到吕梁市,在墓碑前,轻声说:“三叔,终于找到你了!”

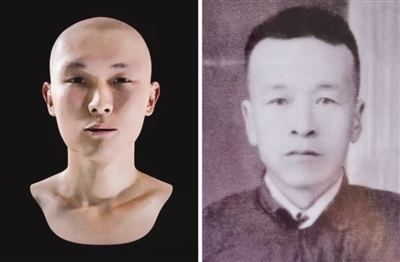

历时6个多月,文少卿课题组进行了墓地发掘、遗骸提取、拍照记录、体质鉴定、病理分析、三维扫描等,并进行DNA实验、颅面复原、同位素研究等。根据发掘先后顺序,对出土烈士遗骸编号M1~M49。由于有6位烈士存在下颌骨、头骨破损情况,他们对其中43名烈士的容貌进行复原。

据了解,此次南村烈士墓地出土遗骸的平均预期寿命仅为20.5岁,遗骸上有大量与战争相关的创伤,多个个体下肢骨上发现了严重的感染。有些烈士的肋骨上可见不止一处的弹孔,还有好几名烈士都经过截肢。

根据考古科研惯例,文少卿课题组将无名烈士的遗骸从M1~M49进行编号,并将寻亲行动命名为“点亮方案”,若后人与烈士的DNA匹配成功,烈士墓碑上的编号就会变成他的名字。

通过科技手段,崔玉岐终于见到了三叔的样貌,比对父亲照片,兄弟俩惊人的相似。沉睡山西76年的崔海治烈士,终于等来亲人。如今,崔海治烈士的头像已被点亮。

战友写给三叔的长诗

2023年10月13日,崔玉岐接到吕梁市方山县“红色寻找”志愿者李来平的电话,告诉他说:“李中林烈士的儿子李小兵,看到你寻找崔海治烈士的故事,他想起父亲留下的笔记本中有一首叙事长诗,诗中描写的人物名字就叫崔海治。他核对过,写的就是你三叔。”

崔玉岐立刻与李小兵取得联系,他发来了父亲写的长诗《战士》。诗中,李中林用21页、2700多字,描写了相识于1942年冬天的年轻战士崔海智(“治”)的成长故事。

18岁的崔海治因为怕家中老母亲受冻挨饿,开过三次“小差”,却不愿意向指导员李中林敞开心扉。在部队历练中,崔海治思想逐步转变,成为一名共产党员,在战斗中表现英勇。1947年1月的汾孝战役,时任晋绥野战军独立第二旅三十六团一营教导员的李中林与时任一营一连指导员的崔海治在战斗中先后负伤,被转移至吕梁方山峪口后方医院救治。汾孝战役捷报传来,崔海治获得了“功劳状”和“英雄奖章”。李中林还亲自将奖状、奖章递在崔海治手中。当时,李中林伤势较轻,治疗半个多月后又上了前线,而崔海治却永远留在了那里。

1949年7月1日,李中林饱含深情地写下了《战士》这首长诗。他想起那些年的烽火岁月,也想起崔海治重伤后所说的话:“我在想,一个共产党员死了,老百姓给他立上一块碑,上面写上他的名字……”

2019年,晋绥解放区烈士陵园为牺牲在朝鲜战场上的李中林等烈士建起衣冠冢和纪念碑,4年后,崔海治烈士的遗骸也迁葬至这里。在枪林弹雨中结下深厚友谊的老战友,终于又相聚了。

文·摄影/草原全媒·北方新报首席记者 查 娜