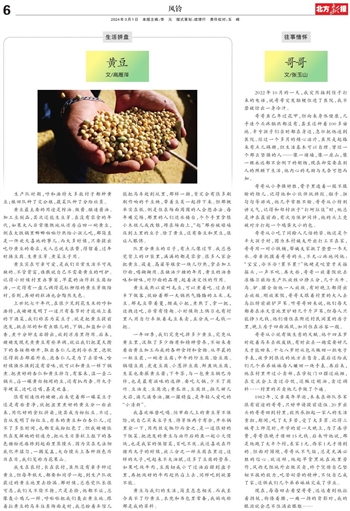

生产队时期,呼和浩特大多数村子都种黄豆;粮田队种了交公粮,蔬菜队种了分给社员。

黄豆最主要的用途是榨油、做酱、酿造酱油、加工豆制品,其次还能生豆芽。在没有零食的年代,如果大人非常慷慨地从凉房舀回一碗黄豆,倒在大铁锅里噼噼啪啪炒熟给小孩儿吃,那简直是一件欢天喜地的事儿。而大多时候,只要提出吃炒黄豆的要求,大人总说太浪费,得留着,过年时换豆腐、生黄豆芽、煮菜豆子用。

黄豆实在可亲可爱,是我们日常生活不可或缺的。不管贫富,谁敢说自己不需要黄豆的呵护。记得小时候村里办事宴,早晨的油炸糕豆腐粉汤,一定得有一盘儿调得花红柳绿的黄豆芽做陪衬,否则,再好的糕汤也会黯然失色。

上世纪七十年代,在很少见到花生米的呼和浩特,我姥姥发明了一道只有春节时才能端上桌的下酒菜,我们称其为菜豆子。就是把黄豆提前泡发,挑去坏的和有虫眼儿的,下锅,加盐和小茴香,煮十分钟左右捞出,放到凉房里待用。后来,姥姥发现光煮黄豆有些单调,就让我们把夏天攒下的杏核都砸开,取出杏仁儿泡到冷水里,泡软还得剥去那层外衣。泡杏仁儿是为了去苦味,啥时候换水换到没有苦味,就可以和黄豆一样下锅煮。把煮好的杏仁和黄豆拌匀,有客来,温一壶二锅头,舀一碟黄白相间的豆,还有扒肉条、炸丸子等硬菜,边吃边喝,甚是欢喜。

很有创造性的姥姥,后来觉着那一碟菜豆子还是有些素净,就把盆里煮好的黄豆分一些出来,用化好的食红拌染,使其成为粉红豆。不过,自从发明了粉红豆,原本的黄豆和白杏仁儿,过不了多长时间,也都变成粉红色了。但我姥姥依然在发挥她的创造力,把从生日蛋糕上抠下的各色糖粉疙瘩掺到起面里蒸馒头。因为实在无法彻底化开揉匀,一揭笼盖,大白馒头上各种颜色历历在目,我们笑称为花果山。

我生在农村,长在农村,虽然没有亲手种过黄豆,但每年秋天,都要和同学一起,到生产队收获过的黄豆地里去捡漏。那时候,总感觉队长很可恶,我们又不偷不抢,只是去捡,他都不让,总像轰小鸡儿一样,呼啦啦把我们轰出黄豆地。跟着拉黄豆的马车往东场面走时,我总盼着车倌儿能把马车赶到坑里,那样一颠,肯定会有很多刷刷作响的干豆秧,带着豆荚一起掉下来。但那概率实在低。倒是住在场面周围的人会想办法。每年碾完场,那里的人们近水楼台,个个手里拿根小木棍儿或改锥,蹲在场面上,“起”那些被碌碡压到土里的豆子。除了黄豆,还有蚕豆和黑豆,很让人眼馋。

队里分黄豆的日子,有点儿像过节。我总感觉背上的口袋里,满满的都是零食。很多人家会把黄豆、莜麦、高粱等粮食一块儿炒熟,拿去加工炒面,喝糊糊用。在缺油少糖的年月,黄豆的油香味和甜味,对炒面的品质,起着决定性的作用。

黄豆成熟以前叫毛豆,可以煮着吃。过去到乡下做客,就盼着那一大锅热气腾腾的玉米、毛豆。那毛豆带着蔓,缠成小把,煮熟了,拿一把,边拽边吃,非常有情趣。小时候街上偶尔也有村里人用自行车驮着毛豆来卖,五分或一毛钱一把。

一年四季,我们究竟吃掉多少黄豆,究竟从黄豆里,汲取了多少物质和精神营养,不妨来看看由黄豆加工而成的各种食材和食物。从早晨的一杯豆浆,一碗老豆腐;中午的炒豆腐、烩豆腐、锅塌豆腐、虎皮豆腐、小葱拌豆腐、鲜鱼炖豆腐,生菜也要蘸黄豆酱;下午茶,与一包黄豆锅巴为伴,也是最有滋味的选择。要吃火锅,少不了腐竹、豆油皮、豆腐泡;黄瓜丝,豆腐丝,拍几瓣儿大蒜,滴几滴香油,撒一撮精盐,是年轻人爱吃的“小清新”。

我喜欢琢磨吃喝。怕市面儿上的黄豆芽不保险,就自己买来豆子生。待芽体两寸有余,开水锅里汆一下,用肉丝尖椒炒而食之,是一道很好的下饭菜。把泡发的黄豆与油炸后的鱼一起小火慢炖,也是我家的保留菜,百吃不厌。我还喜欢在炸猪肉丸子的时候,放三分之一碎豆腐在里边,这样的丸子,吃起来不太油腻,还多了豆腐的营养。如果吃炖牛肉,豆腐切成小丁过油后捞到盘子里,再把炖好的牛肉趁热舀上去,同样吃到欲罢不能。

黄豆与我们的生活,简直息息相关。而我至今离不了炒黄豆,衣兜和书包里常备,我妈戏称那是我的草料。